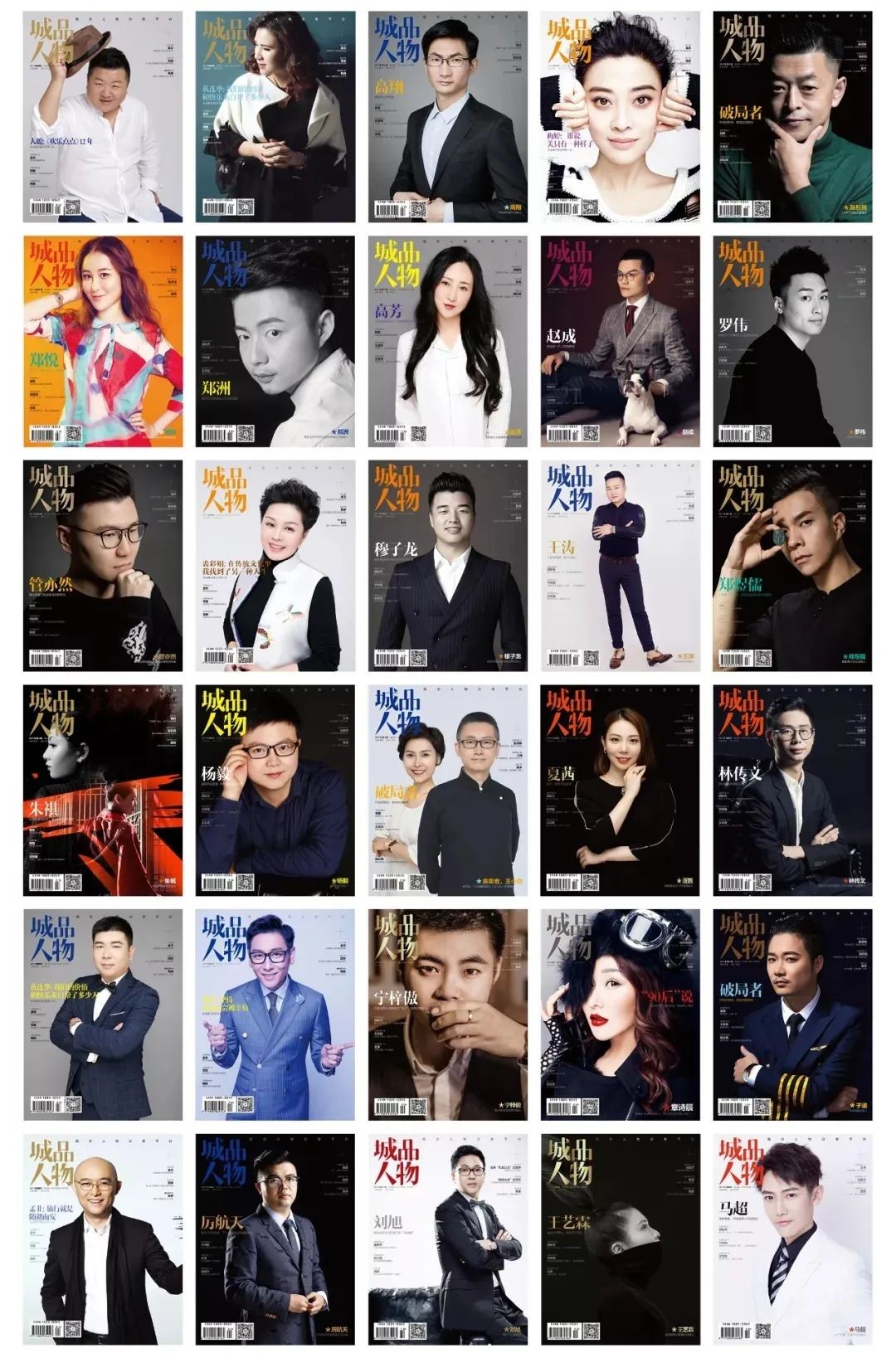

人物档案:王勇,《城品人物》创始人、主编,资深媒体人、策划人,三江学院双创导师,2003年毕业于武汉理工大学法学系,曾供职于通灵珠宝和《扬子晚报》,荣获由中国广告协会颁发的“2011年中国报纸广告最具创意奖”。2012年,王勇和团队创办《城品人物》平台,旗下有人物杂志、自媒体矩阵和创始人社群等,致力于“记录一个时代的创始人”,目前访谈人数超过1000人,成为更多创始人表达、记录和传播的一种方式,并与数百家中高端品牌有深度合作。

和王勇对话的时候,最新一期的《城品人物》杂志刚刚出炉,这期主题为“相信开始”。王勇说,这个专题的由来是《奇葩说》第六季bbking詹青云在2019年底说的一句话:“没有相信的开始,就没有真实的可能”,放在今年这样语境下,显得更为契合。

现在的节点,我们是站在了2020年初这个21世纪20年代的开头,《城品人物》目前已经访谈了近两千位各行各业优秀人物。此次以“相信开始”为主题,是企图向更广泛的创始人发问,如实记录,汇集成辑,成为他们的一份个体见证,或是未来回首的一种时间标本。

作为“记录一个时代的创始人”的《城品人物》,王勇和他的团队一直在人物访谈方面坚守和创新。关于访谈理念,他们总结出:每位品牌创始人,都要告诉市场和受众——我是谁?我在做什么?这个品牌的由来?我的产品有什么优势?我如何理解和思考这个行业?这个品牌对客户最大的价值在哪?这个品牌未来要去向哪“类似于乔布斯之于苹果、褚时健之于褚橙,创始人的故事是品牌传播的最佳路径。”

王勇表示,在这样一个传播的时代,品牌想要建立良好的公众认知,就需要创始人来清晰系统地表述品牌定位和传递品牌精神,这是一种义不容辞的使命,而《城品人物》,就成为这样一个载体和平台。

从《南方周末》新年献词说起

由于从事媒体行业的缘由,王勇很喜欢分享这个行业领域的一些具备旗帜性的风向,他以《南方周末》最近几年的新年献词为例。

据了解,《南方周末》创办于1984年,以“在这里,读懂中国”为办报宗旨,是中国深具公信力的严肃大报,是中国发行量最大的新闻周报。值得一提的是,《南方周末》每年的第一期都会在头版刊登新年献词,有人认为这是《南方周末》精神内涵的体现。

回看最近四年的新年献词:2018年《把孤岛连成大陆》,2019年《每一个这样的你都是英雄》,2020年《考验如火,正在淬炼真金》,2021年《哪怕世界在历史三峡中漂流,你我有彼此在》王勇这样解读:我们将《南方周末》最近三年的新年献词放到创业语境中,每位创始人都需要深度思考:我是wifi我在连接吗?我有标签我有个人品牌吗?我经得起考验我有背书吗?我和谁同行?

同构到《城品人物》,这么多年来这个平台一直在专注于人物访谈,始终在为更多人物特别是创业者、创始人做连接、深度名片和背书,。

混沌学园南京分社社长黄智威说,每一位创始人都需要底层的思维模型。去年混沌学园在《创始人背后是同一个秘密》的文章中提到:任正非的访谈、马云的演讲、雷军的仙桃英语、董明珠的赌局……为什么优秀的企业家,都要有鲜明的“人设”?因为个性化消费时代要有价值主张代言人,请不起,找不到,那就创始人自己上。注意力经济时代,需要企业家有圈粉体质、自带流量、瞬间种草,要么抓话题,要么讲故事。

不管是《南方周末》表述的宏观,还是混沌学园表述的微观,已经访谈过上千位人物的王勇都表示特别认可,“为自己的品牌发声,是每一位创始人的使命”。

认知是一切行为的根源

在关注《城品人物》slogan时会发现,这些年从“南京人物分享平台”到“创始人让品牌更有价值”,再到目前的“记录一个时代的创始人”,它的迭代路径是什么?

王勇表示,刚开始《城品人物》的访谈人群只聚焦在南京,后来外地人群越来越多,就逐渐去南京化了。“记录一个时代的创始人”,其实有点受微信创始人张小龙说的“再小的个体,也有自己的品牌”启发,他所说的“个体”可以是企业、城市、组织,也可以是个人,表达的其实是一种朴素的英雄主义。

所以不管现实是海阔天空,是负重前行,是岁月静好,还是千疮百孔,每个创始人的内心都有自己需要面对的小世界和大宇宙,这群人在影响一个时代,需要和值得被记录。

在经历了无数场访谈后王勇总结到,某种程度上而言,创始人的价值最终体现在——如何去认知和如何(让品牌)被认知,所以他们需要不断学习以保持与这个世界的同频,需要不断去表达被这个世界更为清晰地看见。

“我们一直在做的,就是帮助更多创始人被外界更全面、更有效率以及更有背书地认知。”从这个意义来说,记录是每一位创始人的使命。从2012年至今,《城品人物》深度对话了1000多位创始人,他们拥有不同背景来自各个领域,在这个平台讲述了自己的经历、故事、感悟、品牌、洞见、事业等,用表达传递出能量——给自我,也给一个时代。

只有有了认知,才会有更多可能性。所以很多人会说,认知是一切商业行为的根源,而放大更大的纬度来看,认知实际上是一切行为的根源。

不仅仅是人物杂志

经常有人会问:在这样一个时代,做杂志还有意义吗?王勇说,一个2013年就认识就劝我不要做杂志的朋友,其间好多年不见最近又碰上了,他很疑惑:都七八年了,你怎么还在做杂志啊?我也很疑惑地问他:是的,马上第10年了。可我为什么不做啊?

前段时间,有人给王勇传来一张截屏,她在网上看到一个旧书店卖《城品》杂志,是2015年的旧刊,3本售价150元,问为啥。王勇笑着说,我也不知道为啥啊。一件事情的意义,很多时候不是创作的人赋予的,而是受众在时间里产生的。

比如对于《城品人物》而言,有人觉得她有“传播的价值”,有人觉得她有“标签的价值”,有人觉得她有“纪念的价值”,有人觉得她有“品牌的价值”,有人觉得她有“证明的价值”,有人觉得她有“圈层的价值”,有人觉得她有“礼物的价值”,有人觉得她有“仪式感的价值”……所以,这是她的意义所在。

当然除了这份杂志,《城品人物》还在做很多事情——目前有10多个自媒体矩阵号,同步刊载访谈做更广泛的传播;有线下的圈层活动,比如这些年他们举办了几十场城品人物私宴,创造了一些价值;成为诸多地产、家电、奢侈品等行业品牌的策划资源库,一直在链接上创造着各种价值。

再从受众的角度来说,只要是自由选择,总会有人选择看书,不去选择玩游戏的。凯文凯利说过,现在全世界做盔甲的人比中世纪还要多,这不是因为打仗需要,而是因为兴趣。

有人还表达过一个观点:纸质阅读的人少了,于是大家就会觉得捧着一本纸质读物很酷啊,于是看书就是有品位的象征、炫耀的利器以及社交的道具等,所以看的人又会多起来,形成一种新的平衡。重要的是,这个平衡是自然形成的,比原来强迫大家阅读效果还要好。历来只有强迫会导致堕落,自由则从来不会。

再回到《城品人物》上,那么多人物故事不仅具备阅读的价值,同时还具备更多的可能性,比如很多投资人在里面找项目,创作者在里面找灵感,企业家在里面看“90后”,初创者在里面找资源,全国性的平台在里面找信息……据王勇介绍,上面列的每一项,都已经在《城品人物》平台上真实发生过,并且还会继续发生下去。

从记录到名片,到生日礼物

中国有份杂志叫《人物》,报道对象锁定对当下中国有重大影响力的人物,强调文本的优美和深度,触及人物的内心、悲喜和情感。聊起在行业内比较钦佩的团队,王勇说,他们的每一篇文章很有深度,是中文世界领先的非虚构故事的提供者,它让我们更加坚信文字的力量以及“人是万物的尺度”。

王勇很感动于《人物》记者@卢美慧写的一段文字:其实生命故事的逻辑无外乎,一边失去和一边重建。记下这些存在和失去,是我们工作中最常要面对的事。人们常把时间比作一条奔涌不复回的河流,有时候想,我们的工作很像是在这条河流上刻舟求剑的蠢人,面对持续上演的逝去,我们唯一能做的,就是一遍遍做下记号,然后跟人们反复讲:“你看到了吗,那些生命中最宝贵的,刚刚掉进了河里。”纵然于事无补,依然义无反顾。

和更多国内外优秀的人物访谈类媒体不同的是,《城品人物》更多关注公众人物之外的人群,有城市的名人匠人,有中小品牌的创始人,有不为人知的接班人等,他们同样需要记录,特别是针对创始人,他们对于品牌的意义和那些公众人物是一样的,“因为创始人始终是品牌传播的最佳路径,这是一个品牌最好的深度名片”。

从用户需求中增长出来的很多功能,王勇特别愿意分享的是今年多位访谈嘉宾提出的“礼物需求”。一位出生于1990年的女性创业者表示,迫切需要做一篇深度人物报道的意义,是因为今年过30岁,刚好创业好几年了,在这个节点把这些年的创业经历故事感悟拓下来,复盘和展望,“送给自己一份最好的生日礼物”。

“这是一个仪式感的时代。”在这个思路的基础上,王勇和团队进行了延展,提出了2022年创始人生日礼物预定的模式,目前用户反馈不错。

“勇哥在吗”

熟悉王勇的朋友都知道,他的朋友圈经常会发一些以“勇哥在吗”开头的内容,涉及到写字楼出售、寻找合作资源、生活工作的方方面面等,那么这个“勇哥在吗”是怎么来的呢?

原来因为做《城品人物》的原因,王勇团队不仅拥有大量的品牌资源,还接触认识了很多优秀的创始人,覆盖各行各业,所以几乎每天都有朋友发来消息问“勇哥在吗,我有个事想问你……”,刚开始他没有太在意,随性地帮忙问问,未曾想一段时间下来,取得了不错的反馈。

于是他就再在朋友圈开辟了个这样的栏目,现在平均每年要帮助数百位朋友通过这个路径解决各类问题,虽然最终在结果上未必都能帮上忙,但概率在不断提升,他也乐于在能力范围内去帮助更多人。

“这确实是一个痛点。”王勇分析,如今在很多领域信息不是过剩,而是严重过量了。比如有的朋友明明自己也认识几位设计师,但他自己装修房子,还是会来问个“勇哥在吗”。因为那些人只是在某个饭局或者活动认识的,对他没有任何了解,而通过我们平台来寻找——如果是《城品人物》报道过的,自己看图文就可以有个很容易的判断;如果是朋友圈别的人推荐的,也会增加一些信任感。

有人士分析,效率将是未来很多人和很多行业的根本生存法则。“勇哥在吗”之所有一些存在的价值,其实就是它可以帮助某些特定群体更有效率地更高一些概率地解决问题。

高光时刻

聊到理想中的《城品人物》是个怎样的状态?王勇想起他有一次看到舒淇的一篇专访。

说是10年前《康熙来了》的录制现场,主持人蔡康永问:做演员开心吗?听到这句话,她忽然失声大哭,录影暂时中断。那一年年底,她凭借《最好的时光》获金马奖影后,她说从那时开始,才真正放松,享受演戏的过程,因为不再需要向外界证明自己。为金马奖50周年拍摄纪念视频时,舒淇说她想演到90岁,如果那时还有人喜欢看她的戏,那就会很感动。

在一次商学院培训中,主持人向在座的20多个同学提问:请每个人描述一下各自的高光时刻。王勇当时的答案是“大学时期曾经在一期校报上发表了5篇新闻”,他形容当时整个人都兴奋坏了,至今仍珍藏着那张报纸,它成为王勇以后从事媒体行业的种子。

在那天活动结束回家的路上,开着车的王勇又想起了那个问题,他有了新的答案:未来的某一天,冬天的暖阳下,一位老人独自坐在阳台的椅子上,身边摆放着各类署有他名字的报纸、杂志等,他随手拿起一本翻翻,放下,再拿起一本翻翻,再放下,“或许那个下午也会是我的高光时刻吧”。

【对话王勇】真心热爱一件事情,是软肋也是铠甲

Q:在文字这方面你是怎样的经历?

A:我从大学时在校报做学生记者,后来报社和出版社实习,通灵珠宝做内刊,《扬子楼市》做报纸楼盘策划,现在做《城品人物》,我一直在和纸张、文字打交道。

Q:目前为止,你觉得在职场中最应该感谢的人是谁?

A:该感谢的有很多人,但有一位特别重要,《扬子晚报》扬子楼市主任吴舟沫先生,因为他带我进入房地产媒体这个行业,提供一个很好的平台,让我在短时间里有机会参与上百个南京楼盘的策划推广,并且摘得由中国广告协会颁发的“2011年中国报纸广告最具创意奖”。这份杂志“专做人物,只做人物”的思路也是他提出来的。我曾在一个楼盘项目整版软广中写了一首“诗”,吴主任说“我还在家拿着报纸边走边读”。故事太多,有些忘了,有些始终记得。

Q:创始人是一个怎样的群体?

A:每个创始人,都在用自己的奋然与彷徨、美好与绝望、触摸与流浪、伤痕与勋章,丈量着脚下的世界,以及,和理想世界之间的距离。其实他们心里都明白——没有一条路真正通往成功,除非我们自己保持热情,义无反顾。

Q:访谈了那么多创业者,你觉得创业很难吗?

A:看2019年《新周刊》评选出的年度汉字:南。前段时间看到一位创业者讲:“哪一个赛道不是以命相托?”我想延展的是:是安身立命,还是不辱使命?是听天由命,还是救人一命?是命在旦夕,还是命中注定?是知命乐天,还是生死有命?

朋友@小红说:真正的强大,并不是你看似打理了一个美好的生活,而是你可以大胆地认识自己,面对自己,审视自己。显然,2020年我们都要向难而生,不撤退,不离场,不抛弃,不放弃。

还有一点,和创业者交流多了,发现很多人有个比较头疼的困扰:想办一件事,往往不知道该找谁或者找不到谁。寻找的过程越来越难,所以比撞南墙更痛的痛,是不知所措。

Q:说一个生活中与众不同的瞬间?

A:有一天我遇到了一只狗,被车撞断了后腿,送到宠物医院,医生说至少两天以上了,里面生了好多蛆,存活的可能性几乎没有。几人商议后决定给它安乐,我在门口的车里等,一会儿医生出来告诉我“小狗走了”,我发动车子离开,这时开着的天窗飘进来几滴雨水,前挡玻璃上也有。我刮了两下,然后就没有了。我不知道该用什么语言来描述那些雨滴飘在我头上的瞬间。

Q:最近听到的一句比较触动你的话?

A:如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默;如果自觉无力发光的,那就蜷伏于墙角。但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护,不要为自己的苟且而得意,不要嘲讽那些比自己更勇敢更热情的人们。我们可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。(语出@曼德拉 )

Q:有什么记忆深刻的创意或者描述?

A:听罗胖跨年演讲,“我辈”一词直击我心。回想《城品人物》访谈的这么多人,用“我辈”来形容尤其恰当——你们都写着对这个世界的主场感和建设性,无论在哪个时代,都令人神往。

Q:你有没有一件事情,是因为单纯的自己相信而开始的?你觉得信念有多重要?

A:2018年的时候,团队分析发现90后创业者越来越多,尽管之前我们访谈的基本都是85前的,但大家相信这肯定是一个很好的热点话题,而且特别有价值,于是策划了一个30位90后创始人的专题,经过三四月的筹备出版了,效果比预期的还要好太多。我觉得信念很重要,但更重要的是你有没有这样的实力抵达那个目的地。

Q:你觉得怎样的创业者更容易成功?

A:我记得朋友@花合子 写过一句话——“哪有什么一战成名,无非都是百炼成钢。哪有什么常胜将军,无非都是越挫越勇。只有输得起的人,才配赢”。

Q:留意到《城品人物》经常会有不少创意性专题,怎样才能有好的创意?

A:创意确实是一件挺难的事,但我们有个巧劲,因为诸事皆围绕人,“人是万物的尺度”,所以由人出发的话题会特别多,横向纵向总有得聊,比如我们最近在做的“8090”专题,就是发现了今年“80后”开始逐渐步入不惑之年,“90后”开始步入而立之年,这些内容从个体到群体,不仅有价值,而且有意义。所以,围绕人的创意算是难中的不难吧。

Q:有没有什么比较深的触动?

A:要替别人着想,要为自己而活。

Q:你们访谈的创业者中有夫妻档吗?

A:我们采访的夫妻档创业者不算多,但几对都很优秀,特别值得一提的是@余奕宏校长和@王小白 老师,两位分别开辟了门头战略和菜单规划两个领域。

去年5月6日中午,我们在北京访谈门头战略创始人余奕宏 ,他讲了太太菜单规划创始人王小白的故事。几年前她还只是南京一家广告公司的职员,月薪几千元,如今年收入数百万。余奕宏形容她是“典型的草根逆袭”,表扬起来完全不吝溢美之词:不管遇到什么事,她的内心都很淡定;她不贪恋钱财,始终相信自己;她拥有一流的定力、学习力和执行力,认定的事就死磕到底。2015年,王小白定位“菜单规划”,开辟全新品类,西贝莜面村、海底捞等几百个全国知名餐饮品牌,都是她服务的客户。

余奕宏说:我坚信她一定能走上国际舞台。有人评价这对夫妇:“余奕宏纵情豁达,王小白清澈明亮。”比访谈更让人动容的,是余校长说的:爱,就是让对方活出自己。

Q:听说最近到城品茶室喝茶的朋友,都可以获赠一个杯子,这是什么思路?

A:这个首先要感谢城品茶杯的赞助商,第一轮是方太,第二轮是独白饰品,第三轮是李晓,让我们得以定制一批优质的茶杯和他们的品牌一起传播。每位朋友赠送一个杯子和一个布袋子,寓意是“杯加珍惜,拭目以袋”,我们希望所有认可、喜欢城品人物的人,在更长远的时间,做更好的彼此。

Q:那么多的畅谈都会有结果吗?

A:后来我才明白,曾经的那些然后没有了然后的相谈甚欢该有多好。因为有了它,你在那一刻以及后面挺长时间里有了一种坚信,这或许是你走下去的动因。哪天你醒悟了,但没关系呀,你又有了遇见。莫向外求,但从心觅。你自己改变了,自然会得到生活的嘉奖。

Q:有没有特别想分享的一句话?

A:这段我在朋友圈分享过两次,引发过很多人的共鸣——他说师父交代过,有些人的命是不能算的。我问为什么,他说你长大了自己会懂的,现在还小莫信。人一辈子,相随心转,如水在河,岸宽则波平,岸窄则流激,没一定数的。只要心地好,何愁无前程。

Q:说一件让你印象深刻的事。

A:去年12月的一天早晨,我在车里看到一位保洁员阿姨伴着隔壁幼儿园的音乐挥舞手臂扭动身体,非常有旋律感,我用手机拍下传到朋友圈,有热心朋友配了音乐,很多人看到挺感动。生活永远有两条路:当你向右走得越远,你越想看看左边的风景,当你对左边的风景无限憧憬时,说明你离它早已触不可及。

我们每个人都是幸福的,只是我们的幸福往往在别人眼中,或者在自己的彼时。人都是在够得着的世界里,挣扎,浮沉;在够着够不着的世界里,纠结,迷乱;然后,在彻底够不着的世界里,寂静,欢喜。

Q:访谈了这么多人,你对于“人的故事”是如何理解的?

A:人的一生便是如此——走出和进入。不要在悲伤的故事里徘徊,也不要在快乐的故事里沉溺。没有开始就没有结束,正如没有结束就没有开始。不生不灭的是灵性,任运自然,一切努力,而后随缘。

Q:我看2020年有一期杂志的主题是《春风在美》,好像有点任性啊?

A:确定这期专题的那天早上,刚好在开车,听了一路20多首歌,当放出李宗盛那首《鬼迷心窍》的时候,不由感慨——春风再美也比不上你的笑,创业不过是我们的一场“鬼迷心窍”。都说“初听不识曲中意,再听终成曲中人”,创业者也适合听李宗盛的歌,可以有灵感。

Q:访谈了那么多创始人,有没有什么可以总结的共性?

A:真心热爱一件事情,它会是你的软肋,也会是你的铠甲。

Q:很多人说,2020年的创业环境会特别差,你认为呢?

A:前段时间读了朋友王宣淇写的一首诗《最好的日子》——那些爱着的日子,在雪里纷纷扬扬。你轻轻推了下我说:“下雪了。”我们半醒着看窗外茫茫,多年以后,你发现:最好的日子就是这样。

Q:对于2021年有什么期待?

A:在我们公司有个茶室,茶室里有一整面墙的访谈过的人物照片,很多来交流的朋友在结束后会和我一起以此为背景拍个合影。所以我的期待是——2021年,请不要走在我后面,因为我可能不会引路;请不要走在我前面,因为我可能不会跟随。请走在我的身边,抑或坐在我的身边,做我的朋友,做《城品人物》的朋友。虚席以待。

Q:现在是20年代的起始,你想和这个年代末的自己也就是10年后的自己说一句什么话?

A:你们依然在用一群人的长期主义对冲世界的不确定性。

Q:未来可期吗?

A:《意志力》那本书里讲了个故事:探险家亨利莫顿斯坦利,在探热带雨林里面迷路了,已经濒临绝境,为什么他还要每天坚持刮胡子呢?因为环境是不可控的,目标也是未必能达到,能约束的只有自己啊。做好自己的事,然后等待那个应该到来的结果吧。

我还写过这样一段话——

你有你触摸的辉煌,我有我走过的地方。

所以,我们都一样,

一样会疯狂,一样会受伤,一样会痴心妄想。

那么,就要学着多淡忘,就要学着多分享。

然后,日子自会芬芳。

Q:你和团队写了那么多人,你有没有写给自己的话?

A:我几年前写过几句,每年过生日的那天都会发一遍:做好人,行好文;对己狠,待人温;生活奔,铭记根;把握真,莫悔曾;拥抱梦,坚守本。