7月25日—7月30日,南京师范大学文学院“字里行间,语润乡土”暑期社会实践团队,在河南省沈丘县开展了乡村语文教育调研暨普通话推广暑期社会实践活动,实践团队成员从全国各地汇聚到一方小小乡村,用热爱与坚持书写着南师学子的青春华章。

前期准备

学习:实践团队成员出发前,通过理论和案例学习了解乡村语文教学以及普通话推广的相关知识,建立起覆盖面广、科学性高的课程体系。

探索:到达支教地之后,队员们前往河南博物院和“只有河南”戏剧幻城研学,深入了解地方风物和人情习俗,为实践开展奠定基础。

联络:实践团队和当地政府、群团组织积极合作,紧密联系,取得了当地的大力支持。

(部分学习资料)

(河南博物院研学)

(河南戏剧幻城研学)

实践过程

一、“以字累砖,以声架梁”——乡村实践中的语言建构与运用

四维目标之“语言建构与运用”旨在使更广泛的人群掌握国家通用语言文字特点及规律,发展听说读写能力,培养语感,实现有效沟通。实践团队面向1-6年级的小学生开展了2个课时的“推普”主题课程:文字课上,实践团队志愿者向孩子们介绍了中国目前可考的最古老的书面文字,与河南中原厚土血脉相连的甲骨文。方言课上,志愿者团队鼓励孩子们用方言回答问题,感知方言本身语用功能的完整性;同时引入异质方言(吴语、粤语等)听读,感知方言差异带来的交流障碍,进而了解推广普通话的意义。

二、“以思为炬,以辨成阶”

四维目标之“思维发展与提升”意在通过语言训练培养直觉、形象、逻辑、辩证等思维品质,增强批判性思考与创新意识。课时一主要用以普及何为哲学,何为“思辨”,初步展示了哲学世界的冰山一角,揭露出“哲学”在高深莫测的外表之下紧密贴合生活的本质。课时二是教会孩子们“我是谁”的课,从六张儿时相片和绘本《有个性的羊》启程对主观自我的求索。课时三则是引导孩子们触及主观的“我”与客观的世界之间千丝万缕的关联,用“我”的眼光衡量“世界”。课时四通过相关问题互动以及感知生命的形式,帮助孩子们珍惜生命、热爱生活。

三、“以美铸魂,以艺通神”

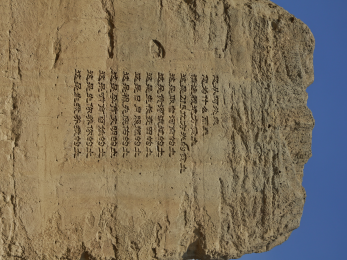

四维目标之“审美鉴赏与创造”重在培养受教育者感知汉字、文学及文化的审美价值,具备艺术鉴别能力,并能进行个性化审美表达。实践团队选取了描摹生活侧面的三种形式:戏剧、电影和诗歌,分别予以阐释,让美育之花绽于乡土。红色经典课堂以豫剧《白毛女》为载体,让学生感受豫剧艺术的形式之美与“勇敢抗争、团结互助”的精神之美。以9个课时构建的电影“光影阶梯”,让学生分析掌握“生活即电影”的美学概念。诗歌是“浓缩”的生活,实践团队通过文字、诗画、吟诵、朗诵、歌唱等多元形式,展现诗歌的丰富多彩。

四、“以史为镜,以文展翼”

四维目标之“文化传承与理解”,目的是继承中华优秀传统文化,理解革命文化与社会主义先进文化,增强文化自信。课时一聚焦时代背景,通过视频、文字解读等多元形式,带领学生触摸百年屈辱史的肌理。课时二结合历史记载与河南1942大饥荒的地方叙事,从先辈们切身经历过的苦难出发,辩证思考文化现象边界。课时三借AIGC技术辅助解读《狂人日记》,使孩子们在历史与社会认知基础上,真正领会文本对封建文化的批判意义与时代价值。课时四以“云逛”鲁迅公园、纪念馆为载体,串联鲁迅先生生平关键事件与“中间物”思想的阐释。

同时,实践团队还与当地学校老师开展座谈会,了解乡村语文教育教学情况,为实践报告撰写积累材料。与当地政府领导开展座谈会,了解乡村教育事业状况,汇报本次实践成果。走访当地学生,了解家庭教育情况,赠送学生书籍,推广乡村阅读。

(与学校老师交流)

(与政府工作人员沟通交流)

“普辞律,话今朝”,教育是一棵树推动另一棵树,一朵云推动另一朵云,“字里行间,语润乡土”暑期社会实践团队,从孩子们的笑颜中,从孩子们的文学成长中,展现着乡村教育中南师文院学子的青春华章。