作者:陈文彬

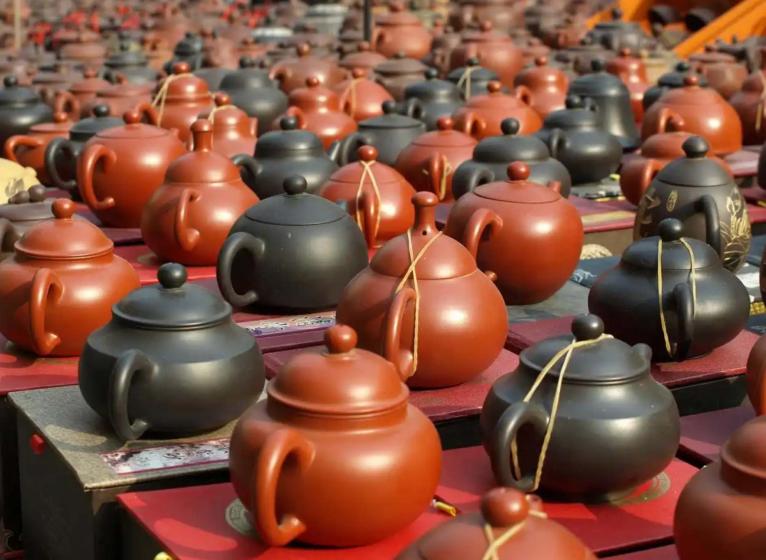

在江苏宜兴的丁蜀镇,每天都有数以万计的紫砂壶从窑炉中浴火而生。这些兼具实用价值与艺术魅力的炻器,既是承载千年茶文化的“流动文物”,也是现代生活中贴近舌尖的食用器皿。然而,当“化工调色”“泥料造假”等争议屡屡将宜兴紫砂推上舆论风口,人们不禁追问:传统工艺如何与现代食品安全体系兼容?我国食品接触材料及制品行业又经历了怎样的品质跃升?本文以宜兴紫砂为切入点,透过其化工争议、治理困局与转型实践,展现我国相关领域从监管到创优的高质量发展脉络。

一、守护“入口安全”的国家标准防线

我们日常接触的塑料餐具、陶瓷茶杯、金属厨具等,只要是可能和食物“亲密接触”的材料,都属于“食品接触材料及制品”。这类产品的安全性至关重要——因为材料中的化学物质可能悄悄“跑”到食物里,埋下健康隐患。为此,国家早在2016年就织起了一套严密的标准防护网,从四个维度筑牢安全底线:

基础通用标准:明确材料使用的“红绿灯”,比如明确列举出哪些添加剂可以使用,哪些可以有限制条件的使用以及非清单物质的使用原则。

产品专属标准:针对不同材质(如塑料、陶瓷、搪瓷、不锈钢等)制定个性化安全指标。

检验方法标准:规定如何用科学手段检测有害物质,比如重金属离子迁移量的测定方法。

生产规范标准:要求企业建立从原料采购到出厂检验的全流程“质量日记”。

这套标准体系就像一本详细的“安全说明书”,对材料的成分、标识、追溯机制都做了手把手的规范。

二、宜兴紫砂的“成长烦恼”:当艺术遇上安全考题

作为首批国家级非遗的宜兴紫砂壶,既是泡茶的实用器皿,更是承载千年陶艺的文化符号。但这个行业长期存在“小散弱”的特点——80%以上是中小作坊和个体匠人,不少从业者对食品安全的认知还停留在“做手艺”层面。随着电商直播的兴起,市场规模像吹气球一样快速膨胀,却也吹来了重重乱象:

身份造假:代工壶敲上大师章就能卖高价,真匠人反倒被挤兑。

工艺虚标:明明是机器成型的壶却以假充真为手工制作,以及用半手工冒充全手工。

泥料掺假:用外地劣质陶土添加化工颜料冒充正宗宜兴紫砂矿土。

化工风险:为了让壶的发色更为鲜艳或降低烧制难度,违规添加氧化锰、铬、钴等有限制使用的物质以及碳酸钡等化工原料。

市场充斥大量的机器成型壶冒充手工制作壶

这些问题就像藏在紫砂壶里的“定时炸弹”,不仅坑了消费者,更让整个行业陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

三、化工添加剂:美丽背后的隐患

为什么紫砂泥里会出现化工原料?主要有两个“小心思”:

调色诱惑:添加锰、铬、钴等金属氧化物,能让烧制后的紫砂壶呈现出更受欢迎的颜色(比如所谓的“老紫泥”﹑“底槽青”﹑“天青泥”等),迎合消费者对“稀有泥料”的追捧。

工艺偷懒:添加碳酸钡可以减少制作及烧制时的瑕疵(如花泥、釉斑),但这种物质若超量使用,可能析出有害的钡离子。

化工泥料的生产(添加了铁红粉)

2010年央视曝光的“化工壶”事件,就像一声惊雷炸开了行业的遮羞布。特别是2005年黄龙山矿料限采后,外地劣质泥料大量涌入,给了不良商家“偷梁换柱”的机会。不过研究也表明,只要严格控制添加剂用量并做好工艺管控,风险是可以避免的——这把“安全钥匙”就握在生产者手里。

堆积如山的各种类别的劣质壶

四、地方政府的“组合拳”:从治乱到提质

为了让紫砂行业“正本清源”,宜兴近年来打出了一套漂亮的“治理组合拳”:

立规矩:出台地方标准及修订推荐性国家标准,提升品质门槛。

强监管:2025年4月启动全市泥料生产单位专项整治工作,重点打击违规添加化工原料的行为,明确禁止在食品接触用紫砂中使用碳酸钡。

促共治:政府、行业协会、高校科研团队及领军企业联手推动社会共治,比如推展使用能量荧光光谱等科技手段给泥料及紫砂壶做“体检”,同时还推动研究制定高于国标的团体标准。

现在的宜兴紫砂,就像一个正在“蜕变”的工匠:一边用科学手段守住安全底线(比如通过化学元素分析把关材料安全),一边用文化内涵提升价值上限。行业正从“野蛮生长”转向“精耕细作”,让每一把紫砂壶既承载得住艺术价值,也经得起食品安全的检验。

五、从“紫砂样本”看行业升级逻辑

宜兴紫砂的转型之路,折射出我国食品接触材料行业的整体进化轨迹:

法规护航:《食品安全法》《产品质量法》等相关法规构筑起法治基石。

科技赋能:越来越多像能量荧光光谱这样的“科技眼睛”,让隐蔽的化工风险无所遁形。

共治格局:政府监管、企业自律、社会监督形成合力,推动行业从“被动整改”走向“主动创优”。

如今,随着国家标准的持续完善和地方实践的不断探索,整个食品接触材料及制品行业正在经历“从量变到质变”的飞跃。宜兴紫砂的故事告诉我们:当传统工艺插上科学管理的翅膀,当市场热情遇上制度约束的缰绳,才能真正走出一条“安全与品质齐飞”的高质量发展之路。