北京西城区鼓楼西大街61号,藏着一座带着三分禅意的相声场子——广茗阁。这名字里的“广”字,源自不远处的广化寺,而广茗阁茶楼就在“庙后头”的巷弄里;门口那副对联,截取了唐代刘得仁《慈恩寺塔下避暑》里的句子,全诗为“古松凌巨塔,修竹映空廊。竟日闻虚籁,深山只此凉。僧真生我静,水淡发茶香。坐久东楼望,钟声振夕阳”,字里行间都是老茶馆的温吞惬意;最特别的是里头的舞台,是极少见的“东西朝向”,红漆栏杆围着雕花台柱,台上亮着暖黄的灯,曾让多少观众坐着听相声听到忘了时辰。可谁能想到,这般雅致的地方,如今却成了北京相声圈里最让人揪心的“是非地”。

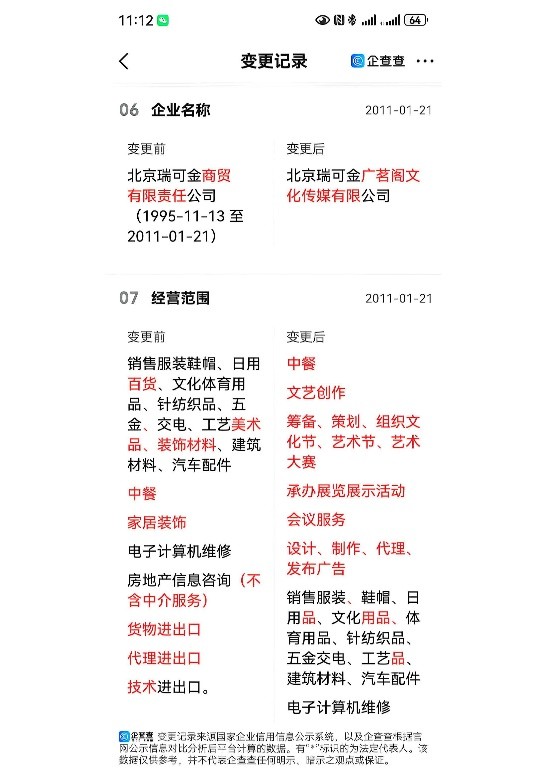

若问广茗阁的“东家”是谁,“锁门哥”康卫某总会拍着胸脯说自己是“主理人”,可翻开工商信息一看,这里头藏着实打实的门道。广茗阁的产权关联方是北京瑞可金广茗阁文化传媒有限公司,这家公司打1995年就存在了,最早叫北京瑞可金商贸有限责任公司,和相声、茶馆半点儿不沾边。直到2011年才改了现在的名,经营范围里才添了文艺创作、文化节策划这些和演出相关的业务。2015年,公司的法定代表人换成了柯一硕,股东名单里只有柯一硕(持股60%)和柯晓萍,从头到尾,都没有康卫某的名字。

康卫某说,广茗阁打2003年就开始说相声,这些年他也一直以“主理人”的身份忙前忙后。可他既不姓柯,也不是瑞可金的股东,说到底,和广茗阁的关系,无非是雇佣或是合作。他总爱把“东家”的身份挂在嘴边,可实际上,他不过是拿着劳务费、干着管理事的参与者,所以担不起一个“东”字,称他一声“康卫某”,才是最贴合实际的说法。

就是这位“康卫某”,身上的头衔可不少——北京西域旅游行业协会常任理事、北京曲艺家协会理事、北京小剧场联盟发起人单位常任理事,还有北京西城棒垒球协会主席。可光鲜头衔的背后,是1条失信记录、16条限高令的沉重底色。按说被限高了,就该老老实实履行债务,可康卫某的商业版图,反倒铺得不小。

他是北京龙禹颐和文化旅游有限公司的法定代表人,这家公司注册资本1050万元,做的是水系旅游的生意;还100%持股北京西诚联体育文化有限公司,操盘着垒球社等体育项目。更值得留意的是,北京广茗阁旅游文化发展有限责任公司的变更记录显示,自2016年起,康卫某就担任这家公司的执行董事、法定代表人,当年8月,公司注册资本从30万元一下增至3000万元,他依旧是自然人投资人,也就是在这一年,柯家的柯一硕才开始和这家公司产生关联。更让人揪心的是,网上但凡带“广茗阁”字样的公司,几乎全处于被执行、被限高的状态。

一边是法院的限高令,一边是横跨文旅、体育领域的生意版图;一边是无数债权人等着他还钱,一边是他拿着项目收入、劳务费自在经营。谁也不知道,他这些生意赚来的钱,有没有用来履行法院的判决;那些本应被执行的收入,是不是被他悄悄转移到了关联公司。要是真像大家猜测的那样,那他的行为,恐怕已经碰了《刑法》里拒不执行判决、裁定罪的红线。

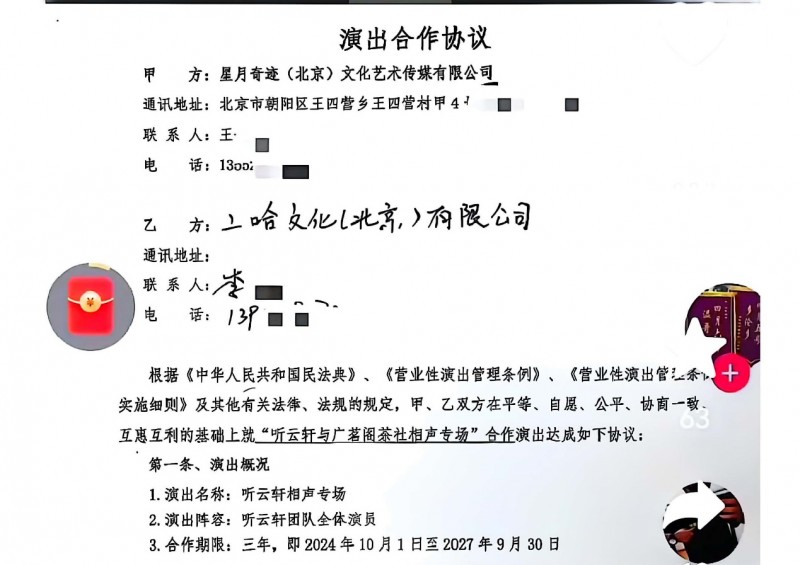

2024年10月,听云轩和二哈文化(北京)有限公司签了三年的演出合作协议,约定从2024年10月1日到2027年9月30日,在广茗阁开展相声专场演出。当时谁也没料到,这份写得明明白白的协议,会在一年后变成一张废纸。

要理清这事儿,得从更早的一份租赁合同说起。瑞可金公司和北京紫禁之巅广告有限公司(法定代表人曹某某)签过租房协议,把西城区鼓楼西大街61号那27间房、总共397平方米的场地租给了紫禁之巅,租期从2018年11月1日到2028年12月1日,现在还在存续期里,也没有任何解除条款。而二哈文化的法定代表人董总,代表紫禁之巅签署的该协议。这才有了二哈文化和听云轩的合作。更有意思的是,康卫某曾在北城另一个相声团体班主“君不君”的直播里,自曝“二哈”这个字号是他起的,当时还调侃称:“第二个嘻哈(包袱铺)”明眼人一看就知道,他在这串合作链条里,掺得有多深。

可变故来得猝不及防。2025年8月8日,紫禁之巅公司办了简易注销。有人说,这和后来传闻要入驻的喜笑会有关,可喜笑会官宣“二进宫”广茗阁是在8月底9月初,和公司注销压根搭不上边。即便紫禁之巅注销了,按法律规定,公司股东也能接着行使租赁协议里的权利,这份租赁合同,可没那么容易失效。

真正让听云轩陷入绝境的,是2025年10月8日那场突如其来的锁门。那天本是听云轩专场演出的日子,演员们早早准备好,观众们攥着票在门口等着,可康卫某却带着人,把剧场的铁门锁得严严实实。抖音上,关于这件事的讨论整个10月都没停过,有观众拍的视频里,穿大褂的演员蹲在门口叹气,手里的快板都没了声响;有老人拿着被雨水打湿的票,反复问“怎么就不让进了”,得到的只有含糊其辞的回应。好好的一场演出,就这么黄了。

针对此事如果听云轩想通过法律维权,可以满世界的咨询一圈,只能落得无奈。按合同相对性来说,听云轩只能起诉二哈文化追究违约责任,可这家公司注册资本才30万元,自然人股东董总的持股对应的出资额也才9万元,就算赢了官司,能执行到的钱恐怕也寥寥无几。要是走侵权的路子,更让人绝望——所有和广茗阁沾边的公司,都处于被执行状态,前手的执行金额都近千万了,就算听云轩胜诉,拿到的也不过是一张兑不了现的“法律白条”。其他小博主的诋毁在此不赘述。

更让人憋屈的是,无论是起诉违约还是侵权,一场官司打下来,少则一年半载,多则更久。而且法律只支持实际损失,那些因为演出取消少赚的钱、错过的发展机会,都算不得数。现在不少团体总爱说自己有“法务部”,可说实话,您给人家过了法考的员工足额上着社保公积金按时发工资且两人以上的叫“法务部”;要是只是偶尔咨询个律师,不如大大方方承认,没必要硬撑门面。就像我这篇文章里的法律问题,都是请北京某某律师事务所的某某某律师指点的,不丢人。

听云轩的遭遇,不是个案。这些年,广茗阁就像一个“换角黑洞”,多少相声团体来了又走,满心期待地入驻,最后都带着一肚子委屈离开。

早年间,嘻哈包袱铺曾在这里演出,高晓攀带着队员们在那方东西朝向的舞台上留下过不少笑声,可没合作多久就仓促退出;大逗相声因为场地使用权的纠纷,合作中途就不得不中止;相声新势力更可惜,合作还没满一年,就只能终止履约。2022年,喜笑会1.0版和广茗阁也闹过合作分手的风波,如今传闻喜笑会要“二进宫”,可直到发稿前,也没见他们启动装修,想来也是对这里的风险心存顾虑。

再看看北京其他的演出场所,天桥乐、东城文化馆这些地方,和合作团体的合作周期大多在3年以上,很少出现频繁换角的情况。同样是相声场子,差距怎么就这么大?说到底,不是广茗阁的舞台不够漂亮,也不是鼓楼西大街的位置不够好,而是背后操盘的人,让这里成了相声团体的“伤心地”。

还有个更让人心寒的消息,据内部人士爆料,在广茗阁演出过的相声团体小班主,十有八九都成了康卫某的债权人。有人为了锁定场地,提前交了半年押金和不少费用;有人出于信任,私人借钱给康卫某周转,可到最后,能把钱要回来的人寥寥无几。那些拿着判决书却讨不到钱的班主,和当年《我是余欢水》里,堵着朋友要母亲丧葬费的余欢水,何其相似。

余欢水那句“这本来就是我的钱”,喊出了多少被欠钱者的委屈。听云轩也想问一句:这本来就是存续期内的合同,这本来就是该有的演出场地,凭什么要让他们为别人的失信买单?那些被朋友骗走投资、借出去的钱石沉大海的人,一定能懂这种痛——痛的不是损失了多少票房和成本,是那种掏心掏肺换回来的背叛,是拿着证据却讨不到公道的无助。

所以,想对着相声行业的同仁说一句,选择合作场地时,一定要查清楚实际操控人的信用状况,别再让广茗阁的“换角魔咒”,毁了自己的心血。也想提醒水系、体育领域的国企和事业单位,康卫某操盘的水系项目涉及京城玉渊潭到颐和园航线和高碑店到玉渊潭航线等,关联着北京龙禹颐和文化旅游有限公司;垒球社项目则和北京西诚联体育文化有限公司有关,和这些公司合作前,可得多留个心眼,别让国有资产跟着承担风险。

更恳请执行与监管部门,能多关注关注康卫某的财产和收入流向,查查他那些关联企业里的资金往来,别让他靠着转移资产、隐匿收入,继续在市场上兴风作浪。

就像最近网络流行歌曲《没出息》里唱,“本来应该从从容容、游刃有余,现在是匆匆忙忙、连滚带爬……”。听云轩原本也该在广茗阁的舞台上,一场接一场地给观众说相声,把日子过成满是笑声的样子;那些被欠钱的班主,也该拿着本该属于自己的钱,把相声社办得越来越好。可现在,一切都被康卫某的失信搅乱了。

听云轩的损失、行业的信任、被辜负的真心,到底该向谁讨还?信用是商业社会的底线,也是人与人之间相处的根本。希望大家能一起抵制像康卫某这样的失信者,别让“锁门哥”的闹剧再上演,让广茗阁的舞台,重新变回只闻笑声、不见纷争的清净地,还演出行业一片清朗。让‘僧真生我静,水淡发茶香’的对联下,再只闻相声笑,不见锁门寒!