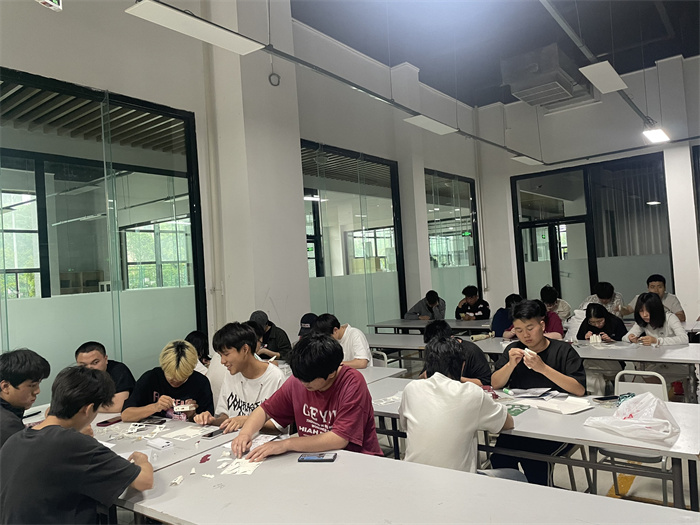

研读、裁剪、拼接、立模......课堂瞬间成了一个微型“建筑工地”,纸板裁切的清脆声与部件拼合的细微响动交织,同学们或专注调整角度,或小心翼翼地粘合,仿佛正与手中的建筑进行一次跨越时空的深刻对话。

这场景,正是四川天一学院跨学科通识课程《跟着建筑去旅行》最有魅力的寻常片段。

打破专业壁垒,开启建筑文化之旅

据课程负责教师邱玲介绍,该课程以建筑为载体,创新融合工程技术与人文美学,通过“知识传授+沉浸体验”的双驱动教学模式,为通识教育课程建设提供了新范式。

《跟着建筑去旅行》课程突破传统理论教学框架,构建了以时间为纵轴、空间为横轴的教学体系。课程将世界建筑文明地标有机串联,每节课聚焦一个特定城市或经典建筑,深入解析其历史背景、社会意义与文化内涵,让学生在“建筑文化之旅”中收获跨学科知识。

邱玲说:“希望通过这门课,打破工程与人文的界限,让学生既能用工程的眼光解构建筑奇迹,也能用人文的视角感悟建筑永恒的魅力。”

“行走的课堂”与“指尖的重生”

如何让凝固的石头和钢铁“开口说话”,让课程散发魅力?这成了课程建设之初,课程组面临的核心挑战。为此,他们进行了一年的思想远行,在经过充分的调研论证和激烈的思维碰撞后,最终形成了“知识+体验”的双驱动教学模式,“我们的课程不仅仅是一门课,更是一场精心策划的“知行合一”的建筑‘轻旅行’”。邱玲这样形容课程的设计理念,她希望学生在沉浸式学习中建立对建筑的多维理解。

课堂上,老师化身资深导游,通过影像、故事和互动讲解,让学生在教室里就能开启一场“说走就走的旅行”。当多媒体上出现青砖黛瓦的成都小巷,老师便把成都的闲适烟火和市井气息娓娓道来;当苏州的曲水流觞缓缓进入视线,老师便把东方园林的造园哲学与古人的精神隐逸巧妙点明;当巴黎街头浪漫的石墙与咖啡馆映入眼帘,一场现代都市公共空间的美学与社会故事便徐徐展开......“人在课堂,心早已飞越千山万水。”邱玲笑着说道,“让学生的思绪在建筑的韵律中,了解建筑背后的历史、文化与工程技术,真切地感受世界文明生生不息的脉动,这正是我们这门课程的价值所在。”

如果说“行走”是用眼睛去观察,那么“重生”就是用双手去对话,邱玲用一节实践课证实了。

在“布达拉宫之光”专题学习中,邱玲深入解析布达拉宫的建造历程,色彩搭配背后的密码,讲述了每一扇窗、每一道檐角诉说的独特故事。

当所有同学正在用白胶拼接模型完成“用纸板按比例复刻你心中的布达拉宫”的实践作业时,一名同学带来了惊喜:“老师,我想尝试用传统的‘泼甜墙’工艺。”在得到老师的肯定后,他随即把准备好的牛奶、蜂蜜和淀粉混合后,轻刷在建筑外墙的卡纸上,“墙体在阳光的照耀下瞬间有了柔和的光泽!同学们都争抢着去触摸。”看到区别于其他组作品的效果,邱玲欣慰不已,“这件人气作品不仅是色泽的提升,更引起了全班同学对民族建筑工艺的好奇和思考。”

“通过热烈讨论和亲手构建,我们第一次感受到了建筑的逻辑与温度。”课后,学生由衷地感叹。

美育与创造力培养并重

课程育人成效的背后是老师与学生的双重奔赴。课程团队由具备多元学科背景的教师组成,他们擅长在设计中不断打破学科壁垒、拓宽学生视野。负责人邱玲老师拥有十余年工程行业经验,兼具一级造价工程师专业资质与高校教学经验。她将工程思维与艺术审美融合,在课堂上以独特视角讲解建筑之美。从严谨的施工现场到充满活力的通识课堂,带领学生跳出课本,用工程师的敏锐和人文者的温度,重新发现凝固乐章中的永恒魅力。

“建筑的美,值得每一个人驻足欣赏,而教育的意义,就是带领他们走近这份美好。”邱玲表示,课程着重强调跨学科视野与美育涵养,通过建筑解析、模型制作、团队协作等环节,全面提升学生的审美素养、创造力和合作精神。课程不仅传授建筑知识,更注重引导学生思考建筑背后的文化象征与精神价值,实现“以美育人、以文化人”的教育目标。

《跟着建筑去旅行》课程是学校跨专业通识教育领域的积极探索,为创新人才培养提供了有益经验。邱玲表示,将继续优化课程内容,拓展教学资源,让更多学生通过建筑这扇窗口,看见更广阔的世界。