近日,延安大学鲁迅艺术学院“烟火传薪”暑期社会实践团深入延安市宝塔区、富县,聚焦非遗传承、乡村振兴、美育实践等主题,开展社会实践活动。

文化课堂:触摸非遗的“历史温度”

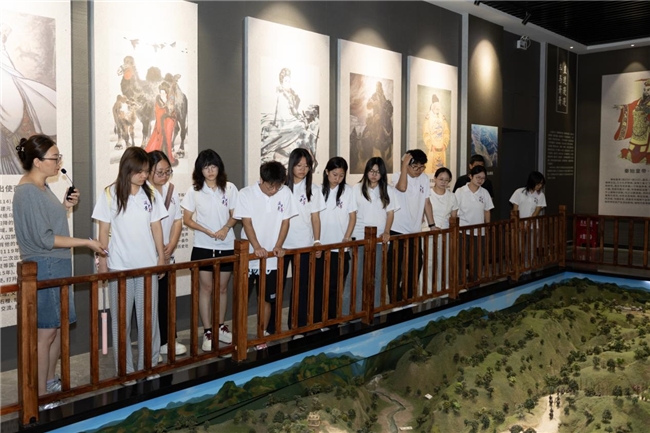

实践团实践团先后前往鄜州博物馆、直罗镇战役纪念馆,感悟红色文化与地方历史的深厚底蕴,学习了解了富县从新石器时代至明清时期六千年的历史,感悟鄜州地区的文化脉络与变迁。来到富县非遗专题展区,玻璃展柜内陈列的熏画、泥塑、面花等作品引起团队的情感共鸣,也让大家更深刻认识到“只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”的重要意义。

薪火相传:探寻技艺的“匠心传承”

为加深对非遗熏画技艺的了解与掌握,探究非遗熏画传承现状,实践团分别前往富县交道文化站和延安信天游民艺馆开展研学活动。省级非遗传承人鲁跃芳老师为实践团成员讲述富县熏画的历史渊源,现场演示熏画的独特工艺。鲁老师强调:“非遗要活起来,必须与时代同频,通过画面表现故事,为每一件作品注入灵魂。”实践团与交道文化站共建“大学生社会实践基地”。在延安信天游民艺馆,张宁老师与薛忠林老师热情接待了实践团,并为成员们细致介绍了场馆的发展历程与各类展品背后的故事。随后,两位老师亲自示范指导,带领队员们体验熏画制作的全过程。在体验过程中,队员们感受到“一剪一熏皆匠心”的工匠精神。

科技赋能:解锁乡村振兴的“智慧密码”

实践团深入矮化密植苹果示范园和“直罗贡米”核心产区胡家坡村,调研“文化赋能+产业融合”推动乡村振兴的具体实践。矮化密植苹果的培育是现代果业管理模式与科技手段的结合,当地采用“村集体+企业+农户”模式,减少了采收的成本,还提升了苹果品质和经济效益,实现了村集体的共同富裕。胡家坡村依托洛河水源,打造千亩生态稻田,形成“种植+加工+旅游”三产融合模式,全程机械化生产、“真空包装+低温储存”实现了产业链的延长与增收。

非遗启蒙:播撒文化的“未来种子”

实践团深入富县太和社区、延安市特殊教育学校开展美育课堂和公益彩绘活动。队员们以剪纸为载体,将非遗知识转化为可触摸、可操作的实践体验,实队员高涛分享道:“当孩子们亲手完成自己的剪纸作品,传统文化便悄然成为他们记忆中一抹温暖的底色。”实践团在社区“暖新驿站”进行公益彩绘创作,赢得了社区居民和工作人员的一致好评。

此次实践活动,不仅是一次深入基层的文化调研与志愿服务,更是一堂行走的思政大课和文化课堂,青年一代当以实践为笔,将思政小课堂融入社会大课堂,既要守护历史遗产、传承非遗技艺,让传统文化活起来;更要赓续红色血脉、用青春力量续写文化自信的华章,为民族复兴贡献青年担当。