初入山西:文化探索的起点

作为一名高分子材料与工程专业的学生,此次暑期赴山西开展劳动社会实践,核心目标是立足太原、大同两座城市的实地考察,挖掘三晋文化的当代传承脉络,剖析资源型城市转型的现实路径。初抵太原时,汾河穿城而过的蜿蜒身姿与古城墙的厚重轮廓交织,街头老字号面馆飘出的陈醋香气里,藏着这座城市 “锦绣太原城” 的历史底色;转至大同,云冈石窟的千年佛光与古城墙的恢弘气势相映,瞬间让人触摸到 “三代京华、两朝重镇” 的深远文脉 —— 两座城市截然不同却同样浓郁的文化气息,为本次实践奠定了兼具深度与温度的探索基调。

文化瑰宝的震撼

(一)古建筑的历史诉说

在太原与大同的古建筑考察中,每一处遗存都是历史的生动注脚。太原的永祚寺,以 “凌霄双塔” 为标志,塔身砖石交错的纹路里,留存着明代建筑的严谨规制,塔内陈列的经卷与碑刻,见证着太原作为北方佛教文化重镇的过往;晋祠则更显精巧,难老泉的潺潺流水滋养着千年古柏,圣母殿的宋代彩塑神态各异,侍女像的衣袂褶皱仿佛仍在飘动,梁架上的 “鱼沼飞梁” 更是突破传统建筑形制,以十字形石桥连接殿宇,展现出古代工匠的非凡智慧。

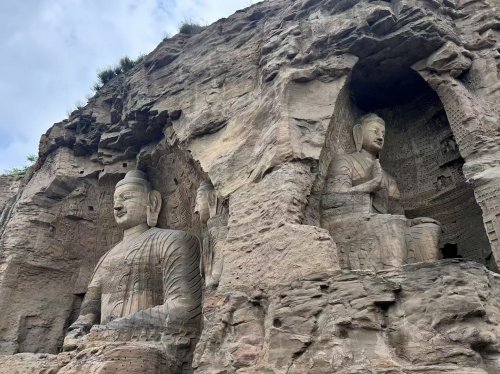

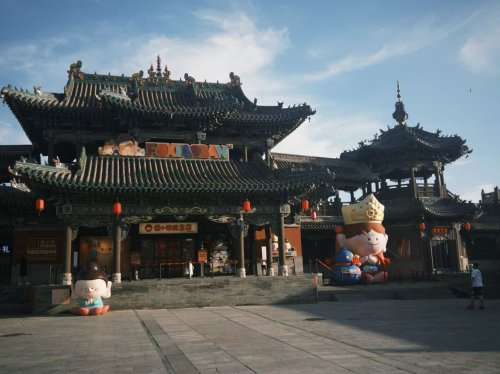

大同的文化遗存则更具磅礴气势。云冈石窟的昙曜五窟,佛像高逾十几米,面部线条雄浑饱满,衣纹雕刻简练流畅,即便历经千年风雨侵蚀,仍能让人感受到北魏王朝 “凿石开山、造佛万尊”的恢弘气魄;大同古城墙的修复工程同样令人瞩目,城墙以夯土为芯、砖石为表,敌楼、角楼错落分布,站在城墙上远眺,既能看到城内古色古香的四合院,也能望见城外现代化的高楼群,古今交融的景象格外动人。这些古建筑不只是静止的 “文物”,更是承载着两座城市记忆的 “活载体”,让我们得以窥见不同时代的社会风貌与文化审美。

(二)非遗传承的魅力探寻

实践期间,在太原与大同的非遗工坊走访中,传统技艺的当代生命力令人印象深刻。太原的推光漆器工坊里,传承人正手持细纱,在漆器表面反复打磨,从底漆调配到描金绘彩,每一道工序都需耗费数周甚至数月时间。如今,工坊不仅保留着传统的屏风、首饰盒制作,还开发出融入晋祠彩塑元素的书签、笔记本,让古老技艺走进日常;大同的铜器制作技艺同样令人惊叹,匠人用锤子在铜板上敲出繁复的花纹,从传统的火锅、酒具,到现代设计的摆件、饰品,铜器的光泽里,既有老手艺的坚守,也有新审美的创新。

不过,非遗传承的现实挑战也不容忽视。太原某推光漆器工坊负责人提到,年轻人大多不愿花费三五年时间学习基础技艺,担心 “投入大、回报慢”;大同的铜器制作虽有一定知名度,但缺乏统一的品质标准,部分小作坊以次充好,影响了整体品牌口碑。这些问题,既需要政府加大对非遗传承人的扶持力度,也需要从业者探索更贴近年轻群体的传播方式。

社会民生的洞察

(一)乡村走访:近郊发展的新图景

在太原与大同的近郊乡村调研中,能清晰看到乡村振兴的鲜活实践。太原晋源区的某村庄,依托晋祠景区的辐射效应,将闲置农房改造成民宿,庭院里种着本地的枣树、核桃树,游客既能体验采摘乐趣,也能品尝到用老陈醋调味的农家菜,去年全村民宿收入较三年前增长了近两倍;大同云冈区的乡村则另辟蹊径,围绕 “石窟文化” 发展特色种植,村民种植的 “云冈梨” 通过电商平台销往全国,还开发出梨膏、梨干等深加工产品,原本只能 “靠天吃饭” 的果园,变成了 “增收宝地”。

但乡村发展仍有短板。太原近郊某村的民宿经营者说,每到旅游旺季,村里的停车位就不够用,部分路段的污水管网也亟待升级;大同的 “云冈梨” 虽有知名度,但冷链物流不完善,夏天运输时损耗率仍有 15% 左右。这些细节提醒我们,乡村发展不仅要 “找对路子”,更要 “补齐短板”。

(二)城市观察:转型发展的新探索

作为山西转型发展的核心城市,太原与大同的城市变迁格外值得关注。太原的汾河公园,曾是垃圾堆积的 “排污沟”,如今经过治理,河水清澈、植被繁茂,成为市民散步、健身的好去处,沿汾河布局的新能源汽车产业园,去年产值突破百亿元,昔日的 “煤炭重镇”,正加速向 “绿色智造之城” 转型;大同则依托 “文化 + 生态” 双轮驱动,云冈石窟景区周边关停了高污染企业,新建的美术馆、图书馆与古城风格相呼应,去年全市文旅收入同比增长 30%,曾经的 “工业基地”,正在变成 “文旅胜地”。

不过,城市发展中的 “平衡” 问题仍需重视。太原在旧城改造中,部分老街区的 “老字号” 因租金上涨被迫搬迁,如何留住 “城市记忆” 成为难题;大同的文旅产业虽发展迅速,但部分景点的配套服务仍显不足,游客反映 “停车难、讲解贵” 的问题较为突出。这些现象,也为两座城市的未来发展提供了改进方向。

劳动实践感悟与思考

此次太原、大同之行,既是一次对三晋文化的 “沉浸式” 认知,也是一场对资源型城市转型的 “近距离” 观察。从文化传承来看,两座城市的古建筑与非遗技艺,是山西文化的 “根” 与 “魂”,保护好这些财富,不仅能增强本地人的文化认同,更能为城市发展注入独特魅力;从社会发展来看,太原的产业转型与大同的文旅探索,为资源型地区的可持续发展提供了 “山西样本”,但也面临着 “如何平衡保护与开发”“如何破解人才短缺” 等共性问题。

基于调研,对两座城市的发展有两点浅见:其一,文化保护需 “活起来”。太原可依托晋祠、永祚寺等资源,开发 “文化研学” 路线,让学生在实地考察中了解古建筑知识;大同可将云冈石窟的文化元素融入城市设计,比如在街头雕塑、路灯造型中体现石窟艺术,让文化 “看得见、摸得着”。其二,产业发展需 “沉下去”。太原的新能源产业可进一步与本地高校合作,定向培养技术人才;大同的文旅产业需完善配套服务,比如推出 “景区联票 + 免费讲解” 套餐,提升游客体验。

太原的汾河流水、大同的石窟佛光,不仅是两座城市的标志,更承载着山西发展的过去与未来。此次实践让我深刻体会到:区域发展既要守住 “文化根脉”,也要找准 “转型路子”,唯有如此,才能让千年三晋大地在新时代焕发新的生机。

北京化工大学-材料科学与工程学院-2023级本科生-原子谦