和田大巴扎的喧嚣中,两位身着蒙古族服饰的大学生正小心翼翼帮维吾尔族老奶奶整理绣花帽。老人布满皱纹的手握住年轻的手,一句结结巴巴的“萨艾力麦提”(维语:团结)脱口而出,周围爆发出欢快的笑声——这是内蒙古工业大学“蒙古马”实践团在边疆大地写下的青春篇章。

一匹匹来自北疆的“蒙古马”,穿越天山,奔赴昆仑山下的兵团第十四师昆玉市皮山农场十一连。实践团首站便探望扎根于此的西部计划志愿者、校学生会原执行主席李佳欣。座谈会上,这位被边疆风沙磨砺出坚韧的青年,说起服务基层的点滴却眼中闪光:“在沙漠边缘做一棵胡杨,守护一寸土,就是守护整个中华家园。” 她的坚守如无声号角,唤醒了在场学子内心蛰伏的家国情怀。

薪火相传的志愿精神,在与边疆少年相遇后绽放出更绚烂的色彩。在“七彩假期·石榴籽课堂”上,抽象的民族团结理念化作可触可感的生动实践:“丝路商队”趣味数学课上,孩子们化身古和田粟特商人,用核桃计算货物交换,重现千年丝路贸易盛景;“绿色巧手”活动中,废弃树叶在童稚指尖蜕变为“中华民族树”,环保理念与家园意识悄然生根;蒙维双语课堂上,“朋友”“团结”的暖心词汇穿梭于两种语言间,内蒙古“那达慕”与新疆“吾尔邦节”的异彩纷呈,揭示中华文化同根同源的生命力。“老师,我捏的树叶画是56个民族!”稚嫩童声背后,是孩子们对“像石榴籽一样紧紧抱在一起”最纯真的理解。课堂内外欢声笑语交织,民族团结的种子在幼小心灵中悄然萌芽。从生动实践到历史深处,实践团的文化浸润步履坚实。在和田博物馆,“五星出东方利中国”锦护臂等国之瑰宝如时光信使,无言诉说着新疆自古便是中华文明不可分割的热土,印证了各民族交往交流交融的壮阔史诗;在铸牢中华民族共同体意识宣传教育馆,党的光辉民族工作历程与新时代治疆方略如明灯指引,赋予“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念以磅礴力量。

大巴扎喧闹的市井气息中,师生切身感受着维吾尔族服饰的华美、手工艺的精湛,以及各族人民在共同生活中自然交融的脉脉温情。历史烽烟散尽,新时代新疆大地的勃勃生机,恰是中华民族共同体活力的最佳诠释。

从北疆草原到南疆沙漠,实践团成员在边疆热土丈量着祖国的辽阔与深沉。校友李佳欣的坚守如沙海灯塔,孩子们求知的眼睛如夜空星辰,博物馆的无声文物如大地胎记——无一不在追问新时代青年的使命:“我们是谁,我们从何处来,我们将走向何方?”这一问,答案已写在他们归程的行囊中:行动正化为与皮山农场共建“石榴籽青年志愿者服务站”的蓝图,拓展为精心打磨的线上“石榴籽课堂”体系,凝结为深化技术支持与青年互动的新承诺。

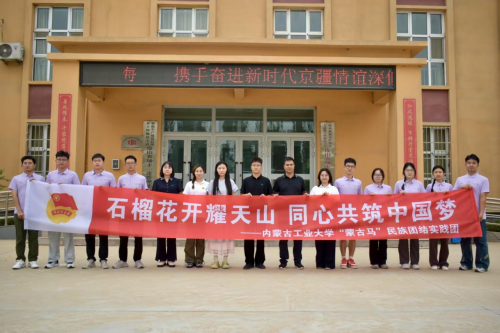

当驰骋北疆的蒙古马蹄声与南疆枝头的累累石榴和鸣,我们看到青春的脚步如何丈量山河、播种未来。从祖国正北方的内蒙古到西北边疆的新疆,“蒙古马”与“石榴籽”的相遇,正激荡出民族团结进步事业的磅礴回响,召唤着更多青年奔赴祖国最需要的地方,以青春之犁深耕中华民族共同体意识的沃土。(内蒙古工业大学 董元 杨欧)